Клады Сибири: не всё ещё найдено и вырыто

12.04.2018

Запреты никогда не становились непреодолимой преградой для истых искателей приключений. Так, например, первые русские переселенцы в Сибири не только промышляли охотой на пушных зверей, которая, к слову, приносила им немалую выгоду, но и активно занимались кладоискательством. Некоторые из них, так называемые бугровщики, раскапывали могилы скифов, обнаруживая там удивительные вещи — и дорогие, кстати. Известный промышленник Никита Демидов даже как-то подарил жене Петра I, Екатерине, одну из таких золотых вещиц. В 1715 году сибирский генерал-губернатор князь Матвей Гагарин привёз царю ещё десять предметов, найденных в «буграх». Петру так приглянулись старинные украшения, что он отправил в Сибирь экспедицию, которая вернулась с уникальной коллекцией золотых украшений. До сих пор она — гордость Эрмитажа.

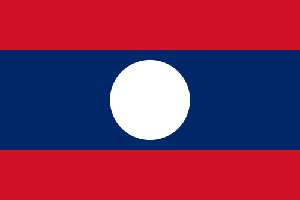

Скифское золото. Фото: Peter Dejong/АР/ТАСС

Никакие запреты не останавливали бугровщиков. Оно и понятно – в некоторых могильниках (их ещё называли «золоторями») находили столько благородного металла, что разум человеческий не мог смириться с мыслью, что корысти ради копать нельзя. Тогдашние власти, издавая грозные постановления, на деле сами потворствовали гробокопателям – смотрели на их деятельность сквозь пальцы, поскольку солидная доля сокровищ оседала и в их карманах. Всё это привело к тому, что уже к середине XVIII века практически все курганы разграбили. Более того, в поисках сокровищ артели кладоискателей углублялись всё дальше на юг, в степь, где часто сталкивались с воинственными ордами киргиз-кайсаков и калмыков.

Что же касается практики скупки могильного золота, то многие полицейские и гражданские чины нелегально его приобретали — вплоть до конца XIX века. Некоторые даже сами брали в руки лопаты и шли «на дело». Так, известен факт: в 1853 году судебный заседатель Туринского округа лично вскрыл старинный курган с серебряными вещами. Ходят слухи, что и сегодня, если очень постараться, то на бескрайних сибирских просторах можно отыскать немало ценного – правда, так легко, как прежде, оно теперь в руки людям не даётся.

Атаманово золото

С Сибирью связано немало легенд о кладах. До сих пор никто не может отыскать золото Ермака, который, согласно некоторым историческим источникам, укрыл несколько кладов. Первый – в 1581 году, после победы над татарами, одержанной у берегов Туры и Тобола. Якобы тогда Ермак завладел такой добычей, что всё увезти не смог. Вот и зарыл большую часть где-то в тех краях… До сих пор найти не могут. Другой клад связан уже с последним его походом – из Искера вверх по Иртышу. Здесь, около Бегишевского озера, Ермак получил «множество богатства», которое, чтобы уберечь, приказал закопать в землю. Как известно, из того похода он и большинство его соратников не вернулись. О судьбе клада тоже ничего не известно – будто и вовсе сгинул, оставив о себе лишь устное воспоминание.

К слову, Ермаку приписывают ещё несколько кладов: один якобы схоронен в пещере под известной скалой Ермак-камень, два других «Ермаковских городища» будто бы спрятаны на реке Серебрянке, при впадении в неё ручья Кокуй, и на реке Тагил, при устье речки Медведки. У кого есть желание – может рискнуть поискать.

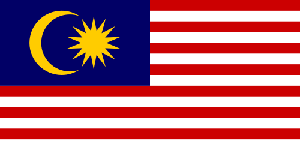

Россия. Новочеркасск. Памятник Ермаку. Фото: Виктор Погонцев/ТАСС

Очень много преданий связано с золотом противника Ермака – хана Кучюма. В основном «сокровища Кучюма» ищут на месте бывшей столицы Сибири – Искера. Ям тут понакопано – не счесть. Говорят, были и не напрасные поиски. На городище Искера долгое время существовал провал, который, скорее всего, в более ранние времена был колодцем. Согласно молве, в этом «подземном ходе» укрыта часть сокровищ Кучюма. Из поколения в поколение местные жители передают друг другу, что этот провал когда-то был выложен плитами, но в конце XIX века его, мол, разобрали крестьяне на печи, «да видно, зарок был у татар наложен: все перемерли, которые плиты-то взяли… Не приведи Бог и богатство его (Кучюма) искать».

Еще кучюмовы сокровища ищут в старых городищах в окрестностях Тобольска, но самая большая часть находится якобы на реке Кучу-Мында – непосредственно в могиле хана. Здесь вроде бы были насыпаны три кургана – один большой и два, по бокам, поменьше. В среднем, как полагают, покоится сам Кучюм, а в боковых – его сокровища.

Ищут в Сибири и так называемое «золото калмыков». По преданию, укрыто оно на реке Калжир. Где-то в обрывистой скале в пещере и притаилась «калмыцкая поклажа». Клад схоронен в то время, когда калмыки скрывались в русские пределы от преследований китайского вассала – джунгарского князя. Место, где лежит клад, называется «кайма» — то есть «поклажа». Отсюда и название.

Золото империи на дне?

Ещё одна нераскрытая тайна – сокровища русских царей, припрятанные Колчаком. Правда, есть мнение, что никакого колчаковского клада вовсе и не было, потому что его вывезли в свое время мелкими партиями каппелевцы и белочехи. Ходят слухи, что бывшие чешские легионеры именно на деньги царской казны основали пражский «Легия-банк». Миф об адмиральском золоте усиленно поддерживали белоэмигрантские круги, чтобы получить от западных покровителей кредиты «на борьбу с большевиками». Каких только леденящих кровь историй не рассказывалось. Например, такая…

13 ноября 1919 года адмирал Александр Васильевич Колчак отступил из Омска в направлении Восточной Сибири. За ним потянулась длинная вереница беженцев – более миллиона тех, кто опасался зверств большевиков больше, чем ужасов скитаний жестокой зимой. В их числе шли и 500 тыс. солдат – отступавшая армия Колчака. Именно она охраняла бронепоезд из двадцати восьми вагонов, перевозивший 500 тонн золота императорской казны. Это было то самое золото, которое в 1916 году, опасаясь вторжения в столицу немецких солдат, император Николай II приказал перевезти из Санкт-Петербургского монетного двора в Москву. Тогда эту операцию удалось провести успешно, но Москву уже лихорадили революционные настроения. Поэтому оставлять золотой запас России в «логове революционеров» показалось опасно. Эшелон отправили на Урал – в глубинку, куда ещё революционные страсти не дошли. Это золото и досталось в «наследство» адмиралу Колчаку, который, будучи верен солдатскому долгу, всеми силами пытался его сохранить.

Колчаковский обоз двигался вдоль Транссибирской железной дороги, преодолевая в условиях сурового мороза не более тридцати километров в сутки. Через три месяца этого «крестного» пути, полного непередаваемых мучений, обоз добрался до Байкала. До пересечения маньчжурской границы, означавшего конец мучениям, оставалось совсем немного.

Колчак Александр Васильевич, адмирал царского флота, один из лидеров белогвардейской контрреволюции. Расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета 7 февраля 1920 года. Фото: фонд Государственного архива кинофотофонодокументов. Репродукция ТАСС

Иркутские железнодорожники приказы Колчака активно саботировали, не осталось ничего другого, как снять золото с поезда и попытаться переправить его через Байкал санным путем – благо толщина льда была от двух до четырех метров.

Однако 24-километровый переход через Байкал с тяжелой ношей в условиях снежной бури оказался непосильной задачей. Ослеплённые вьюгой, обмороженные, до костей продрогшие люди остановились. Армия Колчака застыла вокруг своего сокровища. Ни крика, ни стона… Подобно механизму, исчерпавшему ресурс. Снег всех укрыл, как саваном, а поминки справляла только торжествующая лютая зима.

В начале мая Байкал растаял, и от людей, и от золота не осталось и следа.

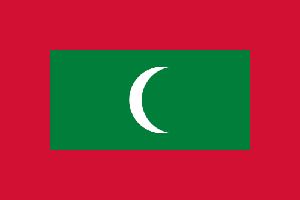

Клад с золотыми украшения эпохи железного века. Фото: Joe Giddens/ТАСС

В Сибири, кстати, ищут и золото Великого Чингисхана – по крайней мере официально могилу тирана-завоевателя так и не нашли. Как и клад Иваницкого, и ещё множество кладов купцов и купчишек… Правда, иногда весьма ценные находки случались совершенно случайно.

Например, такая история случилась 28 июня 1893 года в деревне Терехово Тарского округа. В тот день Акулина Полынская, спускаясь с горки близ деревни, заметила на склоне торчащий из земли глиняный черепок. Потянула его, прямо как репку, а земля вокруг возьми да поддайся. Вот и вытащила тетка вместе с черепком множество серебряных вещиц: несколько десятков мелких серебряных «бухарских» монет, две серебряные чаши, два серебряных ковша с рельефными изображениями зверей, крупные слитки серебра – тоже… два.

Похоже, ещё не все сокровища выкопали бугровщики.

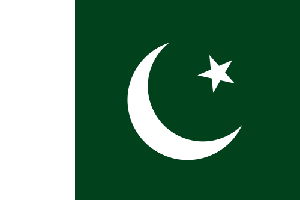

Россия. Московская область. Участник фестиваля кладоискателей в Серпухове. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Истории о сибирских кладах – и крупных, и малых – можно рассказывать бесконечно. Всегда находятся любители загадок и приключений, готовые их искать.

Подпишитесь на рассылку последних новостей.