Мифы и антимифы о Китае. История

24.05.2018

История

Помимо изучения древних корней китайской национальной культуры имело бы смысл рассмотреть динамику развития национального государства и расширения его территории. В течение веков Китай неуклонно расширял свои границы. Постепенно к пространству внутреннего Китая присоединялись племена совсем не китайского происхождения – в том числе, те, кого китайцы называли «северными варварами». Речь идет о таких этносах, как табагачи, даюэджи и усуни. Как правило, названия этих племен известны только узким специалистам, так как их ассимиляция происходила без физического уничтожения, путем погружения в китайскую культуру.

Дело в том, что Китай обладал собственным оригинальным способом захвата внутренних пространств. С военной точки зрения, китайцы не были одарены: еще в IV веке маленький внутренний Китай пытался атаковать Корею и потерпел сокрушительное поражение. Но эта – тогда еще небольшая – страна обладала одной очень важной культурной особенностью: она имела развитую письменность. Поэтому все, кто хотел оставить свой след в истории, должен был пользоваться китайской письменностью. А те, кто пользуется китайской письменностью – те, соответственно, волей-неволей вынуждены учить китайский язык. Именно в эпоху Сунь (не исключено, что и раньше) китайцы начинают проводить то, что сегодня в науке называют политической культурой.

То есть было разработано искусство межстранового общения. Китай осознает, что Корею он завоевать не может. Тем не менее, необходимо проводить некую политику относительно соседних племен. Помимо вышеперечисленных, есть еще и южные племена – например, бирманские. Ввиду возможности поражения воевать с ними не представляется целесообразным. Но там, где нельзя применить оружие, работает подкуп. Таково абсолютно универсальное правило.

Конгзян. Мужчины из народа мяо играют на этнических инструментах. Фото: REUTERS/China Stringer Network

Помимо финансового аргумента, китайцы еще активно занимались экспортом культуры. По возможности, они избегали физического насилия. В обмен на признание власти китайского императора, они были готовы оказывать новым подданным помощь и делиться знаниями. Так Китай экспортировал систему административного управления, систему сбора налогов и т.д. Согласно современной классификации, лучше всего подобная политика подпадает под определение политического франчайзинга.

Такая последовательная и неторопливая политика и привела к постепенной ассимиляции малых народностей, осчастливленных китайскими знаниями.

Рассмотрим, например, Китай во времена монголов. Это эпоха Юань (XII-XIII вв.). Культурная экспансия привела к существенному расширению границ. Это особо заметно на примере Монголии. В ту эпоху монголы перемещают свою столицу из города Каракорум в Пекин. Тут необходимо уточнить, что Пекин превратился в территориальную единицу только благодаря монголам. В ту историческую эпоху Китай покорен монголами, но вовсе не стремится начинать крупную народно-освободительную войну против захватчиков. Такова вторая особенность китайской психологии: этот народ вполне мирился с ситуацией, когда ему приходится жить под пятой пришлых правителей.

Вся история этого государства укладывается в правление 25-30 династий. Последняя из них была в 1911-м году. Любопытно, что более 30% династий не были этническими китайцами. Выражаясь современным языком, треть своего существования Китай провел под иностранной оккупацией. Предлагаемая мной интерпретация не придается широкой огласке, так как не соответствует национальному менталитету жителей этой страны.

Но обратимся к фактам: династия Юань — монгольская династия. Во главе стоит Кубилай-хан, внук Чингизхана. Формально Китай считает, что и Россия была частью династии Юань. Но никто не оказал сопротивления воцарению монгольской династии. После династии Юань приходит династия Мин, последняя династия китайского происхождения. В ходе ее правления, в 1368 г., Китай теряет Тибет. В XVI веке страна теряет часть Синьцзяна, а потом и владения в Маньчжурии.

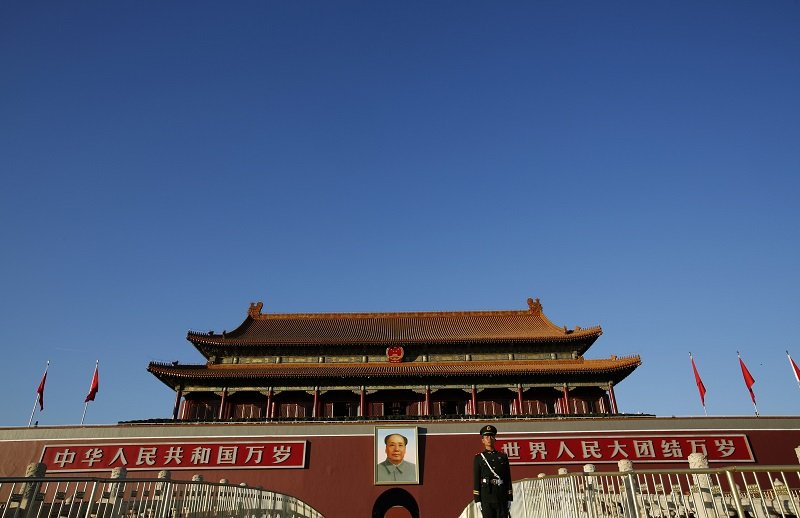

Пекин. Врата Небесного Спокойствия (вход в «Запретный город») на площади Тяньаньмэнь. Фото: REUTERS/Kim Kyung Hoon

В эпоху правления династии Мин был построен всемирно известный императорский дворец («Запретный город»), возвышающийся над площадью Тяньаньмэнь. Фактически это время олицетворяет пик китайского абсолютизма. Но одновременно та эпоха стала временем правления последних этнических китайских императоров. На смену династии Мин приходит маньчжурская династия Тсин, которая и управляет страной до 1911г. Напористый и агрессивный характер маньчжуров позволил им встать во главе Китая.

Таким образом, очевидно, что национальное государство Китай нередко оказывалось под иноземным правлением, что не встречало протестов у местного населения. При этом, подданные империи говорили на разных языках, считая себя единой нацией.

Алексей Александрович Маслов — российский востоковед, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС. Доктор исторических наук, Профессор, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Подпишитесь на рассылку последних новостей.